Разгадаем тайны науки: визуализация научных коллабораций

Представьте себе огромную паутину, где каждый узел – это ученый, а нити – совместные исследования. Это и есть мир научных коллабораций, сложная и постоянно меняющаяся сеть взаимодействия, которая определяет развитие науки. Но как разобраться в этом хаосе связей, увидеть скрытые закономерности и оценить влияние отдельных ученых или исследовательских групп? Ответ прост: визуализация данных. Благодаря ей, мы можем превратить массив сырой информации об авторстве научных статей, патентов и грантов в интуитивно понятные и наглядные изображения, раскрывающие скрытые структуры и закономерности научного сообщества. В этой статье мы подробно разберемся, как это делается.

Почему важна визуализация данных о научных коллаборациях?

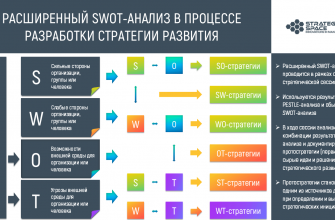

В наше время научные исследования – это редко сольная работа. Чаще всего, за крупными открытиями стоят команды ученых, объединенные общими целями и взаимодополняющими навыками. Понимать эту сеть взаимодействий крайне важно по нескольким причинам. Во-первых, это позволяет идентифицировать ключевых игроков в определенной области науки, ученых с большим влиянием и широкой сетью контактов. Во-вторых, визуализация помогает выявлять новые и перспективные направления исследования, наблюдая за формированием кластеров коллабораций. В-третьих, это может помочь оптимизировать процессы грантодания и распределения ресурсов, сосредоточивая средства на самых продуктивных группах. В-четвертых, это позволяет прогнозировать будущие тренды в развитии науки, анализируя динамику изменчивости коллабораций. И наконец, это просто интересно! Превратить массив данных в наглядный график — это увлекательный процесс, который позволяет по-новому увидеть структуру научного мира.

Какие данные нужны для визуализации?

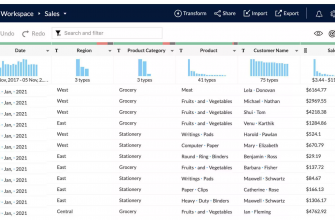

Прежде чем приступать к визуализации, необходимо подготовить исходные данные. Обычно это информация об авторах научных публикаций, патентов или грантов. Каждая запись должна содержать как минимум такие данные: имя автора, название работы, год публикации и, желательно, ключевые слова, описывающие тематику исследования. Чем больше информации вы сможете собрать, тем более насыщенную и информативную визуализацию вы сможете создать. Например, можно добавить информацию об аффилиации авторов (университет, институт), географическое положение исследовательских центров, и даже цитируемость работ. Чем больше параметров вы будете использовать, тем более глубокий и всесторонний анализ вы сможете провести.

Методы визуализации коллабораций

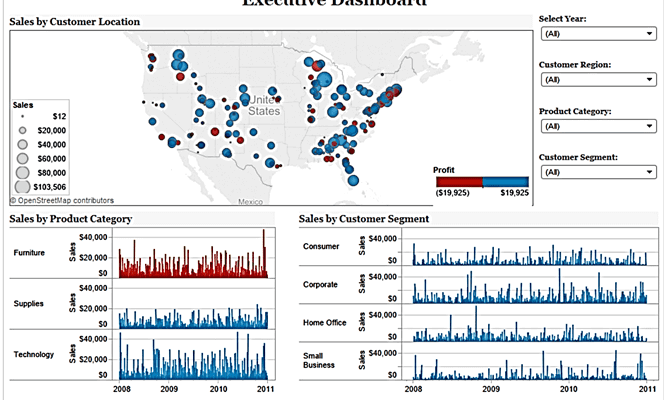

Существует множество способов визуализировать данные о научных коллаборациях. Выбор метода зависит от объема данных и целей исследования. Самые распространенные методы:

- Соавторские сети (co-authorship networks): Один из самых популярных методов. Ученые представлены узлами, а связи между ними (соавторство в одной публикации) – ребрами. Размер узлов может отражать количество публикаций ученого, а толщина ребер – количество совместных работ.

- Карты цитирования: Этот подход показывает, как цитируются работы одних ученых другими, демонстрируя влияние и распространение идей.

- Дендрограммы: Деревовидные диаграммы, которые показывают иерархическую структуру коллабораций, например, группируя ученых по тематическим областям или институциональной принадлежности.

- Тепловые карты: Используются для визуализации матрицы соавторства, показывая интенсивность взаимодействия между учеными.

Инструменты для визуализации

Для визуализации данных о научных коллаборациях можно использовать различные программные средства. Выбор зависит от ваших навыков, объема данных и желаемого уровня детализации. Существуют как простые инструменты с интуитивным интерфейсом, так и профессиональные пакеты, требующие определенных знаний программирования. К простым инструментам относятся различные онлайн-сервисы, позволяющие создавать базовые визуализации без глубоких знаний в области программирования. Профессиональные же пакеты предоставляют более широкие возможности для настройки и анализа данных.

Примеры визуализаций

Давайте рассмотрим несколько примеров визуализации научных коллабораций. Например, соавторская сеть может выглядеть как граф, где узлы представляют ученых, а ребра – совместные публикации. Размер узлов может быть пропорционален количеству публикаций, а цвет – тематической принадлежности исследований. Другой пример – тепловая карта, показывающая интенсивность взаимодействия между учеными в виде матрицы, где цвет ячейки отражает количество совместных работ.

Интерпретация результатов

Полученная визуализация – это не просто красивая картинка. Ее необходимо правильно интерпретировать, чтобы извлечь из нее максимум полезной информации. Анализ визуализации может помочь выявить ключевых ученых в определенной области, определить ведущие исследовательские группы, и проследить динамику развития научных направлений. Обращайте внимание на кластеры узлов – это группы ученых, активно взаимодействующих друг с другом. Изолированные узлы могут указывать на ученых, работающих в отдельных нишах или на начальном этапе своей карьеры. Анализ динамики сетей (с учетом времени) поможет проследить, как менялись коллаборации со временем, и прогнозировать будущие тренды.

Ограничения

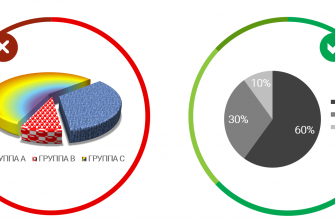

Важно помнить, что визуализация – это лишь инструмент, и она имеет свои ограничения. Визуализация может быть искажена неполнотой данных или использованием неадекватных методов анализа. Нельзя делать поспешных выводов, основываясь только на визуализации. Необходимо критически оценивать полученные результаты и сравнивать их с другими источниками информации.

Заключение

Визуализация данных о научных коллаборациях – мощный инструмент, который позволяет по-новому посмотреть на сложную структуру научного мира. Она помогает выявлять ключевых игроков, прогнозировать будущие тренды, и оптимизировать процессы грантодания и распределения ресурсов. Однако, необходимо помнить об ограничениях этого метода и критически оценивать полученные результаты. Сочетание визуализации с другими методами анализа позволит получить более полную и объективную картину.